精神科の薬、正しく理解して安心服薬!種類、効果、副作用

「精神科の薬って、なんだか不安…」そう感じているあなたへ。この記事では、精神科で処方される薬の種類、効果、副作用について、分かりやすく解説します。自己判断で薬を中断することのリスクや、安心して服薬を続けるためのヒントもご紹介。あなたの不安を解消し、より良い毎日を送るための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

1. 精神科で処方される薬の種類

精神科で処方される薬は、患者さんの症状や病状に合わせて様々な種類があります。ここでは、主な薬の種類とその特徴について見ていきましょう。

1-1. 抗うつ薬

抗うつ薬は、うつ病や不安障害の治療に用いられる薬です。脳内の神経伝達物質のバランスを調整することで、気分を改善する効果が期待できます。主な種類としては、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)、三環系抗うつ薬などがあります。それぞれの薬によって、効果や副作用に違いがあります。

1-2. 抗精神病薬

抗精神病薬は、統合失調症や双極性障害などの精神病性障害の治療に用いられます。幻覚や妄想などの陽性症状を抑える効果や、意欲低下などの陰性症状を改善する効果が期待できます。非定型抗精神病薬や定型抗精神病薬など、様々な種類があり、患者さんの症状に合わせて使い分けられます。

1-3. 抗不安薬

抗不安薬は、不安や緊張を和らげるために用いられます。パニック障害や社交不安障害などの治療に使われることが多いです。ベンゾジアゼピン系の薬は即効性がありますが、依存性があるため、医師の指示に従って服用する必要があります。SSRIなどの抗うつ薬も、不安症状の改善に効果があります。

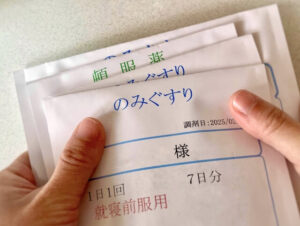

1-4. 睡眠導入剤

睡眠導入剤は、不眠症の治療に使われます。寝つきを良くしたり、睡眠を維持したりする効果があります。様々な種類の睡眠導入剤があり、それぞれ作用時間や副作用が異なります。医師の指示のもと、適切な薬を選択し、用法用量を守って服用することが大切です。

精神科の薬は、患者さんの症状に合わせて適切な種類が選択されます。自己判断で薬の種類を変えたり、服用を中止したりすることは、症状の悪化につながる可能性があります。必ず医師の指示に従い、疑問点があれば相談するようにしましょう。

2. 各薬の効果と作用機序

精神科の薬の効果と作用機序を理解することは、適切な服薬管理のために非常に重要です。それぞれの薬がどのように作用し、どのような効果をもたらすのかを知ることで、より安心して治療に臨むことができます。ここでは、主な薬の効果と作用機序について解説します。

抗うつ薬の効果と作用機序

抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを調整することで、気分の落ち込みや意欲の低下といった症状を改善します。具体的には、セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンといった神経伝達物質の再取り込みを阻害することで、脳内のこれらの物質の量を増やし、神経間の情報伝達をスムーズにします。SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、セロトニンの再取り込みを阻害することで、不安や抑うつの改善に効果を発揮します。SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)は、セロトニンとノルアドレナリンの両方の再取り込みを阻害し、意欲の低下や集中力の改善に役立ちます。三環系抗うつ薬は、セロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害する他に、ヒスタミンやアセチルコリンといった他の神経伝達物質にも影響を与え、多様な効果をもたらしますが、副作用も比較的多く見られます。

抗精神病薬の効果と作用機序

抗精神病薬は、統合失調症や躁病などの精神病性障害の治療に用いられ、幻覚や妄想といった陽性症状を抑える効果があります。これらの薬は、主に脳内のドパミン受容体をブロックすることで、ドパミンの過剰な働きを抑制します。ドパミンは、脳の報酬系に関与しており、その過剰な活性化が幻覚や妄想を引き起こすと考えられています。非定型抗精神病薬は、ドパミンだけでなく、セロトニン受容体にも作用することで、陰性症状(意欲の低下など)の改善や、副作用の軽減も期待できます。定型抗精神病薬は、主にドパミン受容体をブロックする作用が強く、陽性症状の改善に効果的ですが、副作用が出やすい傾向があります。

抗不安薬の効果と作用機序

抗不安薬は、不安や緊張を和らげるために用いられ、パニック障害や社交不安障害の治療に効果があります。ベンゾジアゼピン系の抗不安薬は、脳内のGABA(γ-アミノ酪酸)受容体の働きを強めることで、神経の興奮を抑制し、不安を軽減します。GABAは、脳の抑制系の神経伝達物質であり、その働きを強めることで、リラックス効果や鎮静効果が得られます。SSRIなどの抗うつ薬も、不安症状の改善に効果があり、長期間の治療に適しています。これらの薬は、脳内のセロトニン量を調整することで、不安感を軽減すると考えられています。

睡眠導入剤の効果と作用機序

睡眠導入剤は、不眠症の治療に用いられ、寝つきを良くしたり、睡眠の質を改善したりする効果があります。これらの薬は、脳内の特定の受容体に作用することで、眠気を誘う効果をもたらします。具体的には、GABA受容体に作用するものや、メラトニン受容体に作用するものなどがあります。GABA受容体に作用する薬は、脳の活動を抑制し、入眠を促します。メラトニン受容体に作用する薬は、体内時計を調節し、自然な眠りを誘います。睡眠導入剤の種類によって、作用時間や副作用が異なるため、医師の指示のもと、適切な薬を選択することが重要です。

3. 薬の副作用とその対処法

精神科の薬を服用する上で、副作用について正しく理解し、適切な対処法を知っておくことは非常に重要です。ここでは、具体的な副作用とその対策について詳しく見ていきましょう。

具体的な副作用とその対策

精神科の薬には、様々な副作用が報告されています。それぞれの薬の種類や個人差によって現れる症状は異なりますが、代表的なものとして、眠気、口渇、便秘、吐き気、体重増加などがあります。これらの副作用は、薬の作用によるものや、体質との相性によって引き起こされることがあります。

眠気: 抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤など、多くの精神科の薬に眠気の副作用があります。これは、薬が脳の活動を抑制したり、リラックス効果をもたらしたりすることによるものです。眠気が強い場合は、運転や危険な作業を避け、日中の活動を控えめにすることが大切です。また、服薬のタイミングを調整することで、眠気を軽減できる場合があります。例えば、夜間の服薬に変更したり、眠くなる時間帯を避けて服薬したりすることが有効です。どうしても眠気が強い場合は、医師に相談し、薬の変更や減量について検討することもできます。

口渇: 抗うつ薬や抗精神病薬は、口渇を引き起こすことがあります。これは、薬が唾液の分泌を抑制したり、抗コリン作用によって口の渇きを助長したりすることによるものです。口渇が気になる場合は、こまめな水分補給を心がけましょう。水やお茶だけでなく、ガムや飴を噛むことでも唾液の分泌を促すことができます。また、ドライマウス用の口腔ケア用品を使用することも有効です。症状が改善しない場合は、医師に相談し、薬の変更や対策について検討することもできます。

便秘: 抗うつ薬や抗精神病薬には、便秘の副作用があります。これは、薬が腸の運動を抑制したり、自律神経に影響を与えたりすることによるものです。便秘が続く場合は、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取し、水分補給を十分に行いましょう。ヨーグルトやオリゴ糖など、腸内環境を整える食品も効果的です。適度な運動も、腸の蠕動運動を促進し、便秘の改善に役立ちます。市販の便秘薬を使用する場合は、医師や薬剤師に相談し、適切なものを選びましょう。症状が改善しない場合は、医師に相談し、薬の変更や対策について検討することもできます。

吐き気: 抗うつ薬の中には、吐き気を引き起こすものがあります。これは、薬が消化器系の機能を刺激することによるものです。吐き気がする場合は、少量ずつ食事を摂り、消化の良いものを食べるように心がけましょう。冷たい飲み物や、生姜湯なども、吐き気を和らげる効果が期待できます。症状がひどい場合は、医師に相談し、吐き気止めの薬を処方してもらうこともできます。また、服薬のタイミングを食後にするなど、工夫することで症状を軽減できる場合があります。

体重増加: 抗精神病薬や一部の抗うつ薬は、体重増加を引き起こすことがあります。これは、薬が食欲を増進させたり、代謝を低下させたりすることによるものです。体重増加が気になる場合は、バランスの取れた食事を心がけ、食べ過ぎに注意しましょう。適度な運動も、体重管理に役立ちます。医師や栄養士に相談し、適切な食事指導を受けることも有効です。体重増加が著しい場合は、医師に相談し、薬の変更や減量について検討することもできます。

その他の副作用とその対策: 上記以外にも、様々な副作用が報告されています。例えば、めまい、ふらつき、不眠、性機能障害などです。これらの副作用に対しては、それぞれの症状に合わせた対策を行うことが重要です。何か気になる症状が現れた場合は、自己判断で薬を中止したりせず、必ず医師に相談しましょう。医師は、あなたの症状に合わせて適切なアドバイスや治療法を提供してくれます。

副作用への対応のポイント:

- 自己判断しない: 副作用が出ても、自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中止したりしないでください。必ず医師に相談し、指示に従ってください。

- 症状を記録する: いつ、どのような症状が現れたのかを記録しておくと、医師に相談する際に役立ちます。

- 医師に相談する: 副作用について不安なことや疑問があれば、遠慮なく医師に相談してください。医師は、あなたの状態を詳しく把握し、適切なアドバイスをしてくれます。

- 薬局で相談する: 薬剤師は、薬に関する専門家です。薬の飲み方や副作用について、気軽に相談することができます。

副作用は、誰にでも起こる可能性があります。しかし、適切な知識と対策を持つことで、副作用を最小限に抑え、安心して薬を服用することができます。もし副作用が現れても、一人で悩まず、医師や薬剤師に相談してください。

4. 服薬を自己判断でやめることのリスク

精神科の薬は、医師の指示のもとで服用することが非常に重要です。しかし、中には「もう薬を飲みたくない」「副作用がつらい」といった理由から、自己判断で服薬を中止してしまう方がいます。これは、非常に危険な行為であり、様々なリスクを伴います。

服薬を自己判断でやめることのリスク

自己判断で服薬をやめると、以下のようなリスクが考えられます。

- 症状の再発・悪化: 服薬を中断することで、病状が不安定になり、症状が再発したり、悪化したりする可能性があります。せっかく薬でコントロールできていた症状がぶり返し、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

- 離脱症状: 薬によっては、急に服薬を中止すると、離脱症状が現れることがあります。離脱症状には、吐き気、頭痛、めまい、不眠、不安、イライラなどがあり、非常に苦痛を伴う場合があります。

- 治療の遅れ: 自己判断での服薬中止は、適切な治療の機会を失うことにもつながります。症状が悪化すると、治療に時間がかかったり、より強い薬が必要になったりすることもあります。

- 信頼関係の喪失: 医師に相談せずに服薬を中止すると、医師との信頼関係を損なう可能性があります。その結果、適切なアドバイスやサポートを受けられなくなることも考えられます。

服薬を中止したい場合は、必ず医師に相談しましょう。医師は、あなたの状況を詳しく把握し、適切なアドバイスをしてくれます。例えば、薬の減量や変更、他の治療法の提案など、あなたの状態に合わせた対応をしてくれます。

自己判断での服薬中止は、あなたの健康を大きく損なう可能性があります。必ず医師に相談し、指示に従って服薬を継続することが大切です。

5. 服薬を継続するためのヒント

精神科の薬との付き合い方は、服薬を継続するためのヒントを知り、実践することで、より良いものになります。ここでは、服薬を継続するための具体的な方法について解説します。

服薬管理のコツ

服薬管理は、服薬を継続する上で非常に重要なポイントです。薬を正しく服用するために、以下の点に注意しましょう。

- 服薬カレンダーやアプリの活用: 服薬カレンダーや、服薬管理アプリを活用することで、飲み忘れを防ぎ、服薬状況を可視化できます。これらのツールは、服薬のタイミングを知らせたり、服薬記録をつけたりするのに役立ちます。スマートフォンのリマインダー機能を利用するのも良いでしょう。

- 薬の保管方法: 薬は、直射日光や高温多湿を避け、適切な場所に保管しましょう。薬の種類によっては、冷蔵庫での保管が必要な場合もあります。薬の保管場所を固定し、家族にも分かるようにしておくことが大切です。

- お薬手帳の活用: お薬手帳は、服用している薬の種類や量、アレルギー歴などを記録するためのものです。複数の医療機関を受診する場合や、災害時など、自分の薬の情報を伝える際に役立ちます。薬局で薬を受け取る際に、必ず提示するようにしましょう。

医師とのコミュニケーション

医師との良好なコミュニケーションは、服薬を継続する上で非常に重要です。疑問や不安を抱えている場合は、遠慮なく医師に相談しましょう。

- 服薬に関する疑問を解決する: 薬の効果や副作用、飲み方など、服薬に関する疑問は、医師や薬剤師に相談しましょう。専門家からのアドバイスは、あなたの不安を解消し、安心して服薬を続けるために役立ちます。

- 副作用について相談する: 服用中に気になる症状が現れた場合は、すぐに医師に相談しましょう。症状を詳しく伝えることで、適切な対応を受けることができます。自己判断で薬の量を減らしたり、服用を中止したりすることは避けましょう。

- 定期的な診察を受ける: 医師の指示に従い、定期的な診察を受けましょう。診察では、薬の効果や副作用、病状の変化などを確認し、必要に応じて薬の調整が行われます。定期的な診察は、あなたの健康状態を把握し、適切な治療を継続するために不可欠です。

服薬を継続するためには、自己管理と医師との連携が不可欠です。服薬管理のコツを実践し、医師とのコミュニケーションを密にすることで、安心して治療を続けることができます。

6. 薬に関するよくある質問(Q&A)

精神科の薬に関する疑問は尽きないものです。ここでは、よくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。あなたの不安を解消し、より安心して服薬を続けるためにお役立てください。

Q1: 精神科の薬は依存性がありますか?

A: すべての精神科の薬が依存性を持つわけではありません。しかし、一部の抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)や睡眠導入剤は、長期間の使用で依存性を生じることがあります。依存性のある薬は、医師の指示を守り、用法・用量を正しく守ることが大切です。自己判断で量を増やしたり、長期間服用したりすることは避けましょう。依存性に関する不安がある場合は、医師に相談し、適切なアドバイスを受けてください。

Q2: 薬を飲み忘れた場合はどうすればいいですか?

A: 飲み忘れた場合の対応は、薬の種類や服薬時間によって異なります。一般的には、飲み忘れに気づいた時点で、すぐに服用できる場合は服用し、次の服薬時間が近い場合は、1回分を飛ばして次の時間に服用します。ただし、薬によっては、2回分を一度に服用することが禁じられている場合もあります。必ず、医師や薬剤師に指示された方法に従ってください。飲み忘れが多い場合は、服薬カレンダーやアプリを活用するなど、工夫してみましょう。

Q3: 薬の副作用が出たら、どうすればいいですか?

A: 副作用が出た場合は、まず医師に相談してください。自己判断で薬を中止したり、量を減らしたりすることは危険です。どのような症状が出たのか、いつから症状が出始めたのか、詳しく医師に伝えましょう。医師は、あなたの症状に合わせて、薬の変更や減量、対症療法など、適切な対応をしてくれます。また、薬剤師にも相談し、副作用に関するアドバイスを受けることもできます。

Q4: 薬を飲み続けると、効果がなくなることはありますか?

A: 薬の効果がなくなる(耐性)ことは、一部の薬で起こることがあります。これは、体が薬に慣れてしまい、効果を感じにくくなる現象です。しかし、すべての薬で起こるわけではありません。もし効果が薄れてきたと感じたら、自己判断で薬の量を増やしたりせず、必ず医師に相談してください。医師は、あなたの状態に合わせて、薬の変更や増量、他の治療法などを検討します。

Q5: ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品(新薬)と効果が違いますか?

A: ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、効果や安全性も同等であると認められています。ただし、添加物などが異なる場合があり、体質によっては、わずかな違いを感じることがあるかもしれません。ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも安価に入手できることが多く、経済的な負担を軽減できます。ジェネリック医薬品について気になることがあれば、医師や薬剤師に相談してみましょう。

Q6: 妊娠中や授乳中に精神科の薬を服用しても大丈夫ですか?

A: 妊娠中や授乳中の薬の服用は、胎児や乳児への影響を考慮する必要があるため、慎重に判断する必要があります。必ず医師に相談し、薬の必要性とリスクについて十分に理解した上で、服用するかどうかを決定しましょう。医師は、あなたの状態や、薬の胎児への影響などを考慮し、最も適切な薬を選択します。自己判断で薬を中止したり、量を減らしたりすることは避けましょう。

Q7: 薬を飲むのをやめたいのですが、どうすればいいですか?

A: 薬を自己判断で中止することは、症状の再発や離脱症状を引き起こす可能性があるため、非常に危険です。薬を中止したい場合は、必ず医師に相談し、指示に従って減薬を進めてください。医師は、あなたの状態に合わせて、適切な減薬スケジュールを提案し、離脱症状を最小限に抑えるようにサポートします。焦らず、医師の指示に従い、慎重に減薬を進めていきましょう。

これらのQ&Aは、一般的な情報に基づいていますが、個々の状況によって適切な対応は異なります。薬に関する疑問や不安がある場合は、必ず医師や薬剤師に相談し、専門家のアドバイスを受けてください。

7. まとめ:精神科の薬と上手に付き合うために

この記事では、精神科の薬について、その種類、効果、副作用、そして服薬を継続するためのヒントについて解説しました。

精神科の薬を正しく理解し、医師と連携しながら服薬を続けることが、精神的な健康を維持するために重要です。薬に関する疑問や不安があれば、一人で抱え込まずに、専門家である医師や薬剤師に相談してください。そして、あなたのより良い毎日を願っています。

ネクストリンク訪問看護は、精神・発達障害に特化した訪問看護サービスを提供しています。

経験豊富な看護師が、あなたの悩みや不安に寄り添い、一緒に解決策を考えます。

「話を聞いてほしい」「相談に乗ってほしい」

そう思った方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。